A METALINGUAGEM DA CRÔNICA (TEXTO REFUNDIDO E MELHORADO)

Por Cunha e Silva Filho Em: 11/09/2025, às 21H44

Por Cunha e Silva Filho Em: 11/09/2025, às 21H44

LITERATURA : AS DUAS FACES

(MEDITAÇÕES SOBRE O FENÔMENO LITERÁRIO)

A METALINGUAGEM DA CRÔNICA

Cunha e Silva Filho

A crônica (do grego Krónos tempo; Latim: annu (m), ano; ânua, anais). Às vezes, origina-se da vontade de escrever sobre uma ideia que, inexplicavelmente, se apodera de um autor pela insistência e teimosia de querer por força explodir-se em palavras, ou seja, de realizar um ato comunicativo-estético-lírico pela escrita, ideia essa que não deseja se desapegar de nós, à semelhança dos chamados poemas de inspiração não necessariamente de natureza romântica que surgem, muitas vezes, já feitos na cabeça do autor.

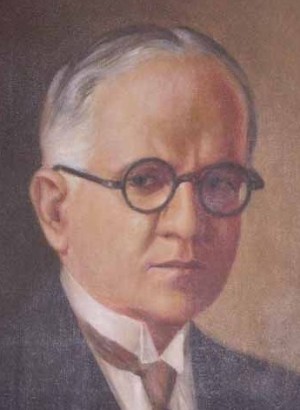

Dizem que, assim, se deu com belíssimo soneto ”Saudade.” da obra Sangue (1908) do grande poeta piauiense Da Costa e Silva (1885-1950). Não há outra alternativa senão deixar que ele, de forma quase automática, melhor dizendo, espontânea, se assuma dessa maneira. Não se confunda isso com a inspiração meramente de fundo romântico, que é algo diferente. Me parece que Manuel Bandeira (1885-1968) a tenha a produzido algum poema dessa forma espontânea.

Não só esse gênero é uma resposta a uma indignação, a uma revolta, como também o é a um sentimento de amor e de solidariedade, de comunhão, ou até, e muitas vezes, de poeticamente dar sentido aos mistérios da vida e da realidade que nos cerca. Nunca é um ato gratuito. A crônica é uma escrita algo leve, sem pompas doutrinais. Seria mais uma exposição ou narração informal com o leitor, sem pretensões de provar teses ou hipóteses de trabalho e sem o aparato acadêmico universitário.

Recuando no tempo, teria certas característica dos ensaios de Montaigne (1533-1592) mas nada quase tem a ver com as chronicles dos ingleses, e as chroniques dos franceses, uma “forma escrita de acontecimentos históricos, misturando relação fatos e ficção lendária..”1 Nem tampouco tem a ver com as acepção que tinha, no princípio, da era cristã, com ocorrências de fatos relacionados cronologicamente. A verdade, porém, é que, com a evolução dos tempos, a crônica, com a entendemos hoje, prende-se a um tipo de gênero literario que vingou no Brasil com forma literária, superiormente ligada ao cotidiano transposto para a subjetividade do seu autor, ou a uma forma original de tratar temas provenientes de diversos setores da vida cultural, como esporte, política, literatura, área policial, ciência etc.

Alguns a consideram como um gênero verdadeiramente brasileiro pela forma que ela tomou no país e quando praticada por excelentes cronistas como Machado de Assis, Olavo Bilac, Humberto de Campos, Rubem Braga, Raquel de Queiroz, Paulo Mendes Campos, Henrique Pongetti, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Elsie Lessa, Manuel Bandeira, João do Rio, Affonso Romano de Sant’Anna, Carlos Eduarodo Novaes, João Ubaldo Ribeiro e tantos outros mais espalhados pelo país afora, reunindo autores mais velhos e mais moços.

“Aproveite o instante em que fervilham as ideias que nos vêm chegando ao pensamento” – diria a saudosa professora de literatura brasileira da UFRJ, Gilda Szko – pois aí estarão prontas a se desenvolver na forma do gênero para o qual se há de dirigir com fluência e desembaraço.

O tema se vai desdobrando à proporção que aquela ideia original se vai delineando, tomando novas direções, novos contornos, encontrando novos aspectos que se lhe incorporarão, alargando-a no seu conjunto até chegar a um limite satisfatório ou ótimo do ato pleno da escrita. É nesse fluir do pensamento que a crônica vai nascendo como uma particular visão do autor diante da criação literária.

Ao mesmo tempo, o cronista percebe que, num parágrafo, uma palavra ou expressão, não se ajustaram ao que o pensamento impõe, i.e., o desenvolvimento das ideais nem sempre obedece à materialização da forma comunicativa da escrita. Daí ser preciso usar do expediente da rasura, ou mesmo do silêncio, do não-dito, do implícito embora tenha sido mentadoA crônica, a esta altura, apesar do ato consciente do autor, já não mais obedece a este último. Passa a ter autonomia autoral. Até aqui, os dois lados da escrita, o ditado pela consciência e lucidez do autor e o determinado pela imponderabilidade do automatismo da escrita, ainda passarão pelo processo dos enxertos, dos cortes, das modificações sintáticas, ora nesse, ora naquele outro parágrafo.

Mais um passo deve ser dado na organização geral do texto. Agora, chega a vez da gramática, na qual hão de desempenhar papéis salientes alguns aspectos linguísticos: a concordância verbal ou nominal, a sinonímia, a seletividade vocabular, a colocação pronominal, o prevenir-se contra os solecismos, contra as redundâncias, contra a falta de ritmo da frase, contra a sonoridade indesejável etc. Nesse passo, deve haver ampla abertura às formas da linguagem e sobretudo à questão da semântica do texto. A estilística textual será responsável pelo grau maior ou menor da qualidade literária A crônica, se for do tipo onde se mesclam referencialidades e imaginação, vai redundar na poeticidade desse gênero, tão cara a cultores como, entre outros,

Rubem Braga. Essa espécie da crônica costuma ser associada a dados da realidade transfundidos pelo influxo do elemento lírico na compreensão dos fatos e atos humanos. Seria a crônica permeada pelo recurso da metáfora e por isso mesmo ela mantém marcos fronteiriços indefinidos com a poesia. Essa crônica seria melhor classificada ou definida como poética, ou ficcional, uma vez que ela se aproveita comumente de elementos associados à memória, à biografia do autor ou a figuras vivas comuns ou conhecidas da História, ou à mera criação poético-ficcional.

Já a crônica factual, posto bem escrita literariamente, vai desaguar no estilo de Otto Lara Resende, Nelson Werneck de Castro, Fausto Wolff, Ivo Barroso (conhecido mais como tradutor de amplos recursos, sua passagem como cronista sobre a situação política brasileira,no Jornal do Brasil foi fulgurante, embora por pouco tempo) entre tantos já mencionados. Tudo tem que convergir para um todo inteiriço do ponto de vista dos fatos, do contexto e da gramática.

Num último passo, vem a importância da releitura do texto pronto, que deve revestir-se de um rigoroso ritual de caça às bruxas das imperfeições várias que uma segunda ou terceira leitura vão certamente apontando. O todo deve ter coerência não só da mensagem quanto da estrutura textual que deve ser rigorosa em todas as camadas que compõem o texto no gênero escolhido pelo autor.

O gênero da crônica, como o concebemos no Brasil, se aproxima, a meu ver, do que os ingleses chamam de essays ou commentary, literary column, sketch, light essay, human interest story, town gossip, vignette e cognatos que, por sua vez, não deve ser confundido com o ensaio literário praticado entre nós por especialistas, ou seja, aquele trabalho monográfico acadêmico, como dissertações ou teses

NOTAS

1 MARTIN, Gray. A dictionary of literary terms. 2nd edition. Essex, England: Longman, 1994, p. 58-58

2 MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 6. ed., 1992., p.131. Os diferentes termos ingleses associados ao sentido de crônica citados por Massaud Moisés foram extraídos de Gerald Moser, The “crônica”: a new genre in Brazilian Literature, in studies in Short Fiction, Newberry, South Carolina, E.U.A., vol. VIII, nº 1, 1971, p. 217).

3..SÁ, Jorge de. A crônica.6 ª ed. São Paulo: Ática, 2008