O LIRISMO RADICAL: CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA DA NOSTALGIA DO NADA NA POESIA DE DIEGO MENDES SOUSA

Por Diego Mendes Sousa Em: 21/12/2020, às 19H48

Por Diego Mendes Sousa Em: 21/12/2020, às 19H48

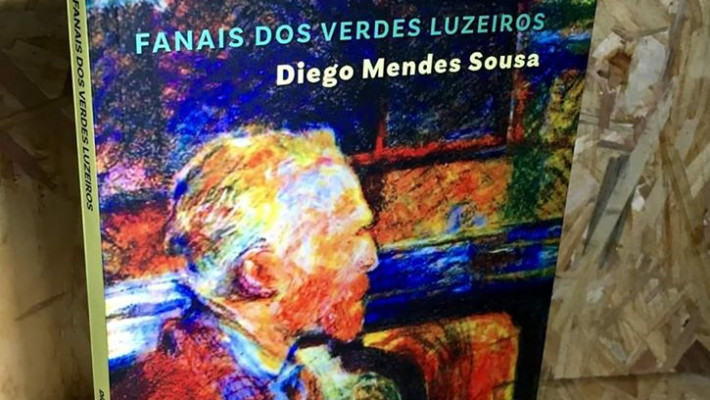

Trecho sobre "Fanais dos verdes luzeiros", extraído do longo e conceitual estudo acadêmico do Doutor João Carlos de Carvalho:

Em seu último livro lançado no ano de 2019, sua poesia mantém, em diversos momentos, as mesmas tensões enunciativas de imagens que possam vir como salvaguarda do próprio estado poético despertado: “Escrevamos ainda os silêncios/do querer dos sinos absurdos/ (Ávidos das cores dos barulhos!) /na tarde esverdeada/deste ser triste e empoeirado/ – as minhas couraças absolutas!” (2019e, p. 14). Mais uma vez o estado de espírito evoca a contradição do ser e parecer de maneira radical, entretanto, essencial para essa poesia palmilhada entre paradoxos entrelaçados, pois a situação protetiva ansiada se projeta para defender o seu estado de inércia, fundamento de tudo que poderá ser recriado por meio de mais adjetivos sonoros. Em um poema de autorrecusa subjuntiva, “Fanal do van Gogh irrevelado”, as imagens pululam de uma maneira a provocar o ser que se encolhe, diante do monumental abstrato que se avizinha, perigosamente, ao seu talho ensurdecedor: “A oeste, o crepúsculo em diversos tons/sangrava sua vertigem de fim: (...) O poente nascia na fera dos olhos entardecidos (...) os incêndios do mundo/deflorando os abismos do humano.” (2019e, p. 20). Nesses três momentos selecionados, as condições dadas reviram o adiamento de encontro ao caos, ao nada, tornando sua angústia o sujeito a ser revelado diante do desejo maior de atingir o absoluto, por meio do mistério que deve mover até o último instante o gesto de uma poesia de caráter suicida (o desejo de não desejar, sua utopia máxima), não gratuitamente, a homenagem ao grande pintor pós-impressionista que deu cabo à sua existência: “o insanável mesmo no navalhado corpo/das cousas não reveladas.” (2019e, p. 21). Estamos, apesar da negação a priori através da ânsia utópica, próximos da epifania poética, mesmo quando ela mais se fecha em seus segredos de fábrica por meio de intricados labirintos verbais, pois tudo passa a ser enunciação e isso basta para a grande poesia em nossos tempos de fragmentos cada vez mais selecionáveis, que tangencia uma espécie de neobarroco reconhecível próximo ao desejo do caos ou do abismo desarticulado e órfão de referentes. Pois essa sensação de “descobertura” nesse poema provoca a situação limite de uma consciência onde o dizer é desatar-se da própria coragem que o levou próximo à revelação através do encanto poético. Essa consciência perturbadora de que o fazer poético não passa de espanto diante do “irrevelado” o leva sempre ao limite e à sedução ao nada, quase que inevitavelmente: “Cerrei os olhos/ e deixei que vazassem/os sais/furiosos dos meus tormentos/ que dormem.” (2019e, p. 23). Deixar o segredo protegido é quase uma tônica na poesia de Diego Mendes Sousa, de uma maneira ou de outra transversal. É o elemento impulsionador que faz da divergência à convergência dos elementos dispersos que reinventam seus referentes em um contexto incendiado de mais e mais metáforas de engaste. Só há sobrevivência na imagem e sua alegórica permanência (vazassem os sais furiosos), na reunião dos contrários (sonhador = desperto) que apontam para mais sobrenaturezas em busca ainda do “consolo metafísico”, antes mesmo de ansiar o estado nirvânico, ou a ausência da própria inquietação poética.

O apelo do Eu lírico é um desafio perturbador da própria ordem imposta pela realidade poética obscura, em luta com a conFORMidade: “Deus sabe da dor/que imprimo em versos enfim/ e em ruídos de claridade.” (2019e, p. 25). O ouvido Outro[1] configura a trilha que o leva à elevação da própria voz. O Eu lírico fala por um outro que é, agora, a Voz, o que elucida e propõe a saída estética, ou apolínea, de certa maneira. A perturbação trágico-dionisíaca convida a ouvir essa música dos sonhos que produz a magia da criação. O tempo todo o Eu lírico, portador de uma voz poderosa, lida com um ambiente hostil e convidativo ao mesmo tempo, capaz de recompensar o próprio peso da existência, mas sem saída, a não ser pelo provisório “consolo metafísico” do próprio circuito “lírico” textual que, por outro lado, no caso, está fadado à solidão da letra impressa. A poesia escrita, no entanto, não perde a sua vinculação com o corpo oral, que Paul Zumthor chama de “sinalização modal”. A conjugação do “textual” e do “modal” (ZUMTHOR, 1993, p. 160) geram a obra na sua origem de extraordinários, por meio das imagens convergentes (metáforas de engaste). Qualquer lapso não é um “ato falho”, o que poderia ser uma pobre explicação psicológica dos impulsos neuróticos de criação meramente sublimatória, o que levaria à hipotética Obra. O lapso é a voz gritando a sua índole inquieta de conFORMação enquanto Obra: “Sou – mirando os meus labirintos em queda –/ a cachoeira ruminando horizontes fantasmas/ e esquecidos. /Eu e o passado, / triste exclamação conjugada!” (2019e, p. 27). Nesses versos, de rara precisão, encontramos uns poucos segredos de fábrica por meio de um imaginário que faz da impotência o mote incessante de uma poética acolhedora de disparates. Entre o Eu lírico e o referente, as sobras metonímicas[2] da batalha que urde o discurso altamente elaborado. Há uma sutil crueldade na maneira de tratar essa contradição de uma imagística que celebra a própria morte por meio do incontornável. Aqui o poeta assume o seu destino trágico de fazedor dos contrários enquanto a existência e os elementos motivadores originais não passam de pretextos descartáveis em prol do enlace “paradóxico”: as toxinas se espalham inapelavelmente em torno da vocação e da busca do incansável e se permite ao luxo de se precaver em nome da própria precariedade do fazer criativo. A poesia não é mais do que subterfúgio e emblema de “paraísos perdidos”, apenas encenados na recapitulação brevemente sugerida pela imagem e sua inevitável derrocada alegórica.

As dificuldades, comumente para se lidar com certo tipo de poesia contemporânea, vem do desconhecimento de muitos leitores em relação ao relevo semântico que a palavra tende a luzir diante de um aparente contexto original. Toda grande poesia atua na transversalidade do contexto em que está inserido, principalmente a poesia moderna ou pós-moderna, ou mesmo a pós-pós. Como é um trabalho de alta voltagem linguística, a voz do texto se volta para uma outra voz (ou a Voz)[3] que não apenas se situa no plano semântico, mas também sonoro, vocabular e, principalmente, de ausência. A poesia de Diego Mendes Sousa investe nesses aspectos com sobras, por exemplo, em “Fanal do nascimento do tempo”: “À noite, não fecharei os sinos dos meus mistérios. /Abrirei o nevoeiro/que rompe o coração no desfiladeiro abaixo.” (2019e, p. 28). O subterfúgio proposto joga com as potencialidades do idioma e qualquer significação a priori despenca para o abismo das representações. Nesse caso, o poema convida o leitor a voltar avidamente para esses significados perdidos. É um recurso já sabido, mas que um Eu lírico, em raros momentos, atinge com maestria. Mais adiante, no poema “Fanal do amigo lírico”, o desmoronamento da sua estrutura poética é evidente, mas é sobretudo alimento de uma alma que se afina na percepção do “ouvido Outro”: “A poesia tem o seu tempo, o meu passou. / (...) Poeta, amigo, sou: o mais antigo beletrista em ruínas.” (2019e, p. 30-1). A tensão entre modal e textual é gritante aqui, pois nos remete a um problema crônico de localização da problemática lírica de Diego Mendes Sousa: a letra resgata e provoca ao mesmo tempo o abismo. É uma luta constante entre o ser e parecer, mas é sobretudo uma afirmação da própria palavra poética que, por meio das imagens, alimenta-se das va(g)câncias sugeridas na inter-relação entre vazios que ficam para trás, mas que não prometem devires. Suas indagações ganham conotações ainda mais emblemáticas quando o Eu lírico revira as próprias entranhas do fazer literário como uma maneira de adiar estrategicamente a significação ameaçadora, como no curto e extraordinário “Fanal da chuva ausente”:

A tarde era uma queda d’água.

A noite é um abismo.

Repara as nuvens em combustão!

Quem dirá – que o azul na mescla

de branco e cinza –

são metades

de um tempo banhado de luz?

(2019e, p. 38)

Os elementos da natureza, furiosamente desumana, embrenham-se em uma química muito particular do caldeirão lírico de Diego Mendes Sousa. Levado por essa força inconveniente do ouvido Outro, o Eu lírico está empenhado em traduzir qualquer desafio de intangibilidade por meio de uma provocação de deslocamento radical. As cores são pretextos de supostas significações já perdidas, pois a sobrevivência da imagem dá a legitimação que sustenta qualquer voo em torno do seu abismo inescrutável por outras vias. O que perdura, no sujeito ausente (plural ou/e singular), divide sua responsabilidade com o predicativo, responsável por determinar o brilho por onde a ausência transitará em busca da profundidade sugerida através do esgar abissal, mas que venha a impedir o golpe último por meio da indagação extemporânea e resistir ao mergulho na sua utopia apoética.

Quem se aventurar por essa poesia encontrará dificuldades e gratificações estéticas recompensadoras. É preciso não ter pressa. Reler com cuidado cada paragem sugerida que investe sempre em curvas que intentam confundir o homem ao poeta, dois seres com compromissos distintos, no entanto, compartilhando a mesma existência; o primeiro convida para a dança, o segundo não poupará retóricas para a música não parar de tocar: “Diego carregava a escuridão nos olhos.” (2019e, p. 52). O Eu convencional conhece a sina, mas sabe das fronteiras como constatamos no final do parágrafo do poema narrativo “O canceriano lunático”: “(...) poderia alçar, quem sabe, o poder do tempo imaginário, em fábula romântica.” (2019e, p. 52). Seu destino é a beleza, após o turbilhão do desejo da matéria, fulgor dionisíaco, o que vemos também em um outro poema: “Fui fulminado no clarão.” (2019e, p. 53). O segredo de sua máquina fabular e poética consigna a si o transacionamento das fronteiras como elemento de fundacional e de permanência, única maneira de escapar da sina da autodissolução poética contemporânea, como também no poema “A revelação”: “Quis, enquanto poeta, ser a metamorfose dos anjos. // Consegui sangrar.” (2019e, p. 62). Toda dissolução na lírica radical dieguiana perpassa o entrecruzamento de esferas altamente abstratas de divergência e convergência, em constantes batalhas de engaste. A imagem, que dá sinal de vida (sangrar), ao mesmo tempo, por meio da tensão semântica, remete-nos à morte: física, poética? Não importa. A morte, traduzida em tantos signos como abismo, perda, voo etc., ao longo de seus cinco livros publicados em 2019, é uma constante e se torna o intermediador entre a criação e o impulso destrutivo: “Sei que irei voar.” (2019e, p. 63). Ou, “Que sangra eterno os seus abismos foragidos/ do sem fim.” (2019e, p. 72). Ou, “E o céu abrigará/outro azul ruído/nos sentimentos/ regressados/do sono amargo – / pedra vil – cintilações mortas, / passarinhos.” (2019e, p. 72-3). Em todos esses momentos, mais uma vez, e em diversos outros poemas, constatar-se-á esse fenômeno, através da investidura do Eu lírico nas sobras metonímicas de seu destino andarilho, no seu inestimável apego ao volátil, em meio à própria angústia da criação. Tudo clama para o fim, mas a “pedra vil” precisa ser trabalhada e o resgata de uma morte simbólica por meio da poesia. Ou mesmo do fim do discurso, ou o fim propriamente como suspensão do sentido, pois, para esse Eu lírico, incendiado nas chamas que se extinguem, o “Poema” seria a “sangria/de uma invasora/despida.” (2019e, p. 85). Sim, um poema que não pudesse ser mais que um incômodo ao despertar uma vida tão próxima da extinção que propõe a batalha através de labirintos e segredos parcos do funcionamento da fábrica poética por meio de uma linguagem mui particular e fragmentária.

Para mim, não há dúvida que os cinco livros analisados, de maneira apenas pontual aqui, contém uma poética em comum; por outro lado, evidentemente não pretendi fazer uma leitura exaustiva da produção de Diego Mendes Sousa publicada no ano de 2019, apesar de me centrar em alguns aspectos obsedantes de sua lavra. Esses e outros livros publicados pelo autor poderão ser melhor compreendidos e aprofundados por uma visão mais ampla de conjunto em futuras teses acadêmicas, principalmente para jovens estudantes que queiram entrar em contato com a boa poesia escrita e ainda produzida no Brasil, principalmente fora dos eixos centrais. Diego Mendes Sousa é uma voz poderosa soprada do litoral do Piauí, que ressoa todo grande poetar contemporâneo, na verdade. Minha análise apenas propôs transacionar algumas esferas de diálogo entre a expressão e os elementos motivadores que levam a contradições básicas para a consubstanciação de uma Obra, onde os furos da alma dos nossos tempos impõem muitas vezes um recolhimento estratégico como resistência como nessa poesia perturbadora de raízes exibidas esparsamente entre traduções de um mundo que só pode ser percebido inquieto.

[1] O ouvido Outro é a qualidade que se aprimora em nome da Obra. É a percepção privilegiada que persegue a sombra, aceitando a luz. É o (in)consciente da obra talhando o seu servo criador a uma vontade superior em nome da beleza.

[2] As sobras metonímicas são compreendidos, na teoria estrutural da psicanálise lacaniana, como as sobras da batalha da linguagem em busca da metáfora (ou imagem) redentora. O deslocamento metonímico permite, de uma parte à outra, a configuração metafórica propriamente. Esse conceito liga-se aos estilhaços de deslocamento que permitem o trânsito.

[3] A Voz, em maiúscula, ou mesmo a Obra, ou o Outro, representam partes importantes da relação consciente-inconsciente da construção criativa, que pode ser compreendida em um todo cósmico do qual a poesia é testemunha privilegiada.

Estudo de João Carlos de Carvalho, doutor em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É poeta, contista, romancista e ensaísta. Professor Titular da Universidade Federal do Acre (UFAC) há 28 anos.

Fonte:

SOUSA, D. M. Gravidade das xananas. Guaratinguetá: Penalux, 2019a. 60 p.

___. Tinteiros da casa e do coração desertos. Guaratinguetá: Penalux, 2019b. 98 p.

___. O viajor de Altaíba. Guaratinguetá: Penalux, 2019c. 99 p.

___. Velas náufragas. Guaratinguetá: Penalux, 2019d. 99 p.

___. Fanais dos verdes luzeiros. Guaratinguetá: Penalux, 2019e. 89 p.